Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie in der Veranstaltung zur Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung angekündigt, haben wir, die Südwestdeutsche Salzwerke AG sowie die angefragten Experten, die Sammlung aus gestellten Fragen, geäußerten Bemerkungen und Anregungen auf den folgenden Seiten nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Dabei haben wir auf die Verständlichkeit besonderen Wert gelegt und sind auf alle uns von den Moderatoren benannten Punkte eingegangen. Viele Anregungen konnten im Sinne der bzw. des Fragenden aufgenommen werden und wir hoffen, mit unseren Antworten und Stellungnahmen zu größtmöglicher Transparenz beigetragen zu haben.

An dieser Stelle möchten wir nochmal auf die wesentlichen Inhalte des anstehenden Genehmigungsverfahrens hinweisen, nämlich die Fortsetzung der Versatzaktivitäten für ein weiteres ehemaliges Abbaufeld auf Basis aktueller numerischer Berechnungen, dargestellt in einem gebirgsmechanischen Gutachten.

Was sich nicht ändert, sind die Stoffauswahl, die Anlieferung wie bisher am Standort in Bad Friedrichshall-Kochendorf, der Ablaufprozess unter Tage.

Fragen und Antworten

Die Präsentation über das Vorhaben können Sie hier einsehen.

Grundsätzlich bietet die UEV den Abfallerzeugern die Möglichkeit per Schiene anzuliefern an. Die Infrastruktur wird mit entsprechend großem Aufwand vorgehalten. Wir verfügen über die Infrastruktur Kesselbahnwaggons innerhalb geschlossener Gebäude zu entladen und praktizieren dies auch erfolgreich. Aufgrund der kleinen Mengen und Vielfältigkeit der Stoffe sowie den fehlenden Infrastruktureinrichtungen bei den Abfallerzeugern wird dies in geringerem Umfang wahrgenommen. Die Möglichkeit auf dem Wasserweg anzuliefern, das hieße Schiffe in Bad Friedrichshall-Kochendorf zu entladen, besteht nicht. Die Infrastruktur seitens der Abfallerzeuger erlaubt auch keine Anlieferung oder Verladung auf dem direkten Wege ins Schiff. Auch fehlt bei den Abfallerzeugern die Infrastruktur, ausreichend Mengen für eine Charge, die ein Schiff auf einmal transportieren kann, vorzuhalten.

SWS hält die Infrastruktur Schiene im Werk weiter aufrecht und bietet dies grundsätzlich den Anlieferern an. Das Verkehrsaufkommen beim heutigen Kundenstamm bleibt wie bisher bestehen. D. h. auch die bestehenden Bahnanlieferungen bleiben erhalten.

Erdbeben können in 2 Klassen eingeteilt werden: (a) natürliche Erdbeben und (b) induzierte Erdbeben. Letztere werden direkt oder indirekt durch menschliche Aktivitäten (z. B. Bergbau, aber auch Tiefengeothermie, Fracen, Betrieb unterirdischer Speicher oder Staudammanlagen etc.) ausgelöst.

Ob Erdbeben lokal eine reale Gefahr darstellen, kann auf mehreren Wegen untersucht werden:

- Auswertung historischer Erdbebeninformationen (dies reicht viele Jahrhunderte zurück)

- Auswertung gegenwärtiger Seismizität (Stärke, Lokation etc.)

- Auswertung der geologischen Situation (Analyse von Störungszonen, Alter von Gesteinsformationen, Genese etc.)

- Auswertung der tektonischen Situation (Zuordnung zu tektonischen Einheiten, aktive/passive Störungszonen, primärer Spannungszustand etc.)

- Geodätische Auswertungen zu großräumigen Bewegungen (Satellitenbildauswertung etc.) Natürliche Erdbeben sind aufgrund der geologisch-tektonischen Situation in der Region Heilbronn einschließlich des relevanten Umfeldes ausgeschlossen (siehe auch DIN 4149 in der Fassung von 2005 bzw. https://www.gfz-potsdam.de/sektion/erdbebengefaehrdung-und-dynamische-risiken/projekte/abgeschlossene-projekte/din-4149-din-19700/din-4149-bauten-in-deutschen-erdbebengebieten-erdbebenzonenkarte/). Belegt wird dies auch durch historische Erdbebenkataloge (erstellt durch das GFZ Potsdam), die bis ca. 1.000 Jahre zurückreichen und für diese Gegend keine sicherheitsrelevante Seismizität zeigen. Es existieren auch keine aktiven Störungszonen in der näheren Umgebung.

Weltweit stattfindende stärkere Erdbeben strahlen seismische Wellen ab, die mittels sensibler Technik (Seismometer) nachgewiesen werden könnten. Diese elastischen Wellen haben aber keinerlei negativen Einfluss auf das Bergwerk bzw. die Integrität der Barriereschichten. Bergbau-induzierte Beben können bei planmäßiger Verfüllung der Hohlräume ausgeschlossen werden, da für das Auftreten von dynamischen Bruchereignissen nach Versatzeinbringen zum einen das nötige Hohlraumvolumen fehlt und zum anderen sich das Gebirge danach asymptotisch einem stabilen Spannungsgleichgewicht nähert und damit der „Motor“ in Form von akkumulierter Energie in kritischer Form bzw. kritischer Spannungskonzentration fehlt. Da eine wie auch immer geartete Erdbebengefahr ausgeschlossen ist, kann auch kein Integritätsverlust der Barriereschichten besorgt werden. Somit kann eine Vermischung von Grundwasser und Abfallstoffen ausgeschlossen werden. Auch Vulkanismus und damit verbundene Erdbeben können aus geologisch-tektonischer Sicht und Analyse der geologischen Vergangenheit ausgeschlossen werden. Ergänzend kann auch gesagt werden, dass sich unterirdische Hohlräume i. a. gegenüber Erdbebenanregungen wesentlich stabiler (unempfindlicher) verhalten als Bauten an der Erdoberfläche. Dies haben weltweit Untersuchungen in Tunneln und Bergwerken in Erdbebengebieten übereinstimmend gezeigt (während an der Erdoberfläche katastrophale Verwüstungen auftraten, wurden untertage nur kleinere oder gar keine Schäden verzeichnet).

Nein. Auf die Betrachtung von Erdbebenszenarien wurde verzichtet, da das Grubenfeld in keiner Erdbeben relevanten Zone liegt (siehe auch DIN 4149 in der Fassung von 2005 bzw. https://www.gfz-potsdam.de/sektion/erdbebengefaehrdung-und-dynamische-risiken/projekte/abgeschlossene-projekte/din-4149-din-19700/din-4149-bauten-in-deutschen-erdbebengebieten-erdbebenzonenkarte/) und Bergbau-induzierte Beben durch den planmäßigen Versatz ausgeschlossen werden. Siehe auch Antwort zur Frage 3.

Ja, wie seit vielen Jahren bewährt, werden die Standortgemeinden der Konditionierungsanlagen, und zwar Bad Friedrichshall und Neckarsulm, jährlich über die Reststoffarten und die untertageverbrachte Mengen informiert. Heilbronn wird im Rahmen einer jährlichen Sitzung zusammen mit den Aufsichtsbehörden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung informiert.

Bei den unter Tage verbrachten Reststoffen handelt es sich überwiegend um Filterstäube, Schlacken und Aschen aus Heizkraftwerken der Hausmüllverbrennung, der Biomasse- und der Klärschlammverbrennung. Hinzu kommen Gießereialtsandfraktionen aus Eisen- und Aluminiumgießereien, wie z. B. Kernbruch und verbrauchte Formsande, sowie Böden, Bauschutt und Straßenaufbruch aus Sanierungs- und Abrissmaßnahmen. Siehe auch Antwort Frage 23.

Reststoffe, die nicht als Versatzstoff verwendet werden können, müssten behandelt werden, damit sie die gesetzlichen Grenzwerte einhalten, um auf Übertagedeponien abgelagert werden zu dürfen. Hierfür müssten auch entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die Restlaufzeiten der übertägigen Deponien bieten die erforderlichen Kapazitäten nur bedingt, so dass über Tage viele neue Deponien und / oder Deponiestandort gefunden und aufwändig mit den erforderlichen Ausbaumaßnahmen geschaffen werden müssten. Gibt es die erforderlichen Kapazitäten über und unter Tage nicht, müssten die Abfälle in einer untertägigen Deponie der Klasse IV eingelagert werden.

Diese Möglichkeit wäre theoretisch denkbar und müsste im Einzelfall von der jeweiligen Industrie geprüft werden. Zu berücksichtigen sind dabei besonders die logistischen Einschränkungen, denen untertägige Betriebe unterliegen: die Zugänglichkeit über einen oder wenige Schächte mit begrenzter Kapazität, die festgelegten räumlichen Dimensionen des Kammer-Festen-Systems, die Abwesenheit von Tageslicht, die begrenzte Ventilation, die regelmäßige Kontrolle der Gebirgssicherheit und viele mehr. Vor diesen Randbedingungen ist heute eine alternative Nutzung der untertägigen Grubenbaue etabliert: die Nutzung eines Teils der Hohlräume als Untertagearchiv für Dokumente.

Letzendlich bliebe auch die Ansiedlung anderer Industrien unter Tage nur eine Alternative auf Zeit: denn früher oder später müssen die untertägigen Hohlräume zwecks Wahrung der langfristigen Stabilität mit qualifiziertem Material geschlossen werden.

Das ist nicht geplant. Wenn Änderungen erfolgen, dann fortlaufende Modernisierung, um die Anlage auf dem jeweiligen neuesten Stand der Technik zu erhalten.

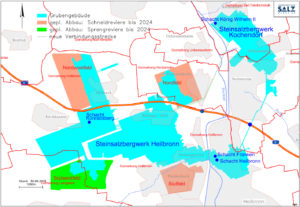

Der Beginn der Versatzeinbringung ist für 2023 geplant. Die Prognose der Zeitdauer des Versatzvorhabens unterliegt Schwankungen, je nach jährlicher Verfügbarkeit von Eigenversatzmaterial (Rückstände aus der Salzaufbereitung) und qualifiziertem Fremdmaterial. Aktuell gehen wir vom Abschluss der Arbeiten bis zum Jahr 2050 aus. Die verfüllten Grubenbaue sind dann langzeitsicher. Wenige Hohlräume im Bergwerk 2000, die auch nach 2050 zunächst offen bleiben und aus betrieblichen Gründen vorerst weitergenutzt werden müssen, werden spätestens nach Beendigung des Salzabbaus in Heilbronn verschlossen. Dies ist zeitlich unkritisch.

Zum allgemeinen Katastrophenschutz, wie zum Beispiel bei Bränden, stehen den Bergwerken Heilbronn und Kochendorf eine gut ausgestattete und ausgebildete betriebliche Grubenwehr (vgl. Feuerwehr) zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Vermeidung von Bränden oberstes Gebot im untertägigen Grubenbetrieb, was u.a. wo möglich durch die Verwendung nicht brennbarer Arbeitsmaterialien, einer flächendeckenden Ausstattung mit Feuerlöschanlagen, vor allem aber durch Arbeitsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen sicher gestellt wird.

Die eingelagerten Materialien im Versatzbetrieb entsprechen zudem den Vorgaben, nicht selbstentzündlich, nicht brennbar und nicht explosibel zu sein. Siehe auch Antwort zu Frage 13.

Die Auslaugungsgesteine des ehemaligen Steinsalzlagers liegen zwischen dem Steinsalzlager und der darüberliegenden Barriereschicht und enthalten Restlaugen. Werden diese Auslaugungsgesteine bei Firstkontrollbohrungen angebohrt oder im Abbau aufgeschlossen, können durch den Zufluss der Restlaugen Tropfstellen entstehen. Da es sich um Laugenreste handelt, sind die Tropfstellen zeitlich begrenzte Erscheinungen mit geringen Mengen. Es besteht keine Verbindung zum Grundwasser.

Im Rahmen des geplanten Versatzvorhabens werden alle Hohlräume im geplanten Versatzbereich „Bergwerk 2000“ verfüllt. Zeitweilig müssen wenige Hohlräume als Infrastrukturbaue für die Fortführung der Salzgewinnungsaktivitäten in anderen Bereichen offen bleiben. Diese infrastrukturellen Hohlräume werden nach Beendigung des Steinsalzabbaus ebenfalls geschlossen, was zeitlich unkritisch ist. (siehe auch Frage 9)

13. Wer kontrolliert die Einlagerung der Stoffe (im Film vorher wurden nur Stichproben gezeigt)? (A)

Jeder einzelne Reststoff wird in einem eigenen Genehmigungsverfahren geprüft, bewertet und genehmigt. Die Einlagerung der Stoffe wird durch die zuständige Bergaufsicht, das RP Freiburg, und die Abfallbehörde, das RP Stuttgart sowie durch die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH (SAA) im Genehmigungsverfahren zugelassen und überwacht. Dies umfasst auch unregelmäßige Vor-Ort-Befahrungen, bei denen Probenahmen zu Analysenzwecken erfolgen.

Regelmäßige Probenahmen finden durch SWS gemäß den Auflagen statt. Die Analysen, die durch externe, akkreditierte Labore durchgeführt werden, werden auch den Behörden vorgelegt.

Das Versatzmaterial wird überwiegend lose, also sogenanntes „Schüttgut“, in die Kammern eingebracht. Nach Anlieferung per LKW oder Bahn am Standort Kochendorf und anschließender Aufbereitung wird es durch den Schacht in Kochendorf nach unter Tage verbracht und gelangt untertägig über ein System aus Bandanlagen bis in den Ablagerungsbereich des Bergwerks Heilbronn. Die Einbringung in die jeweilige Kammer erfolgt mittels Lader.

Darüber hinaus besteht ebenfalls die Möglichkeit, Versatzmaterial in Big Bags (als Verpackungs- und Transporteinheit) in die zur Verfüllung vorgesehenen Kammern einzustapeln.

Aus unserer Erfahrung unbegrenzt. Die weißen Kunststoff-Behältnisse, sogenannte Big Bags, bestehen aus Polypropylen und der Inliner aus Polyethylen. Unter den untertägigen Bedingungen zersetzt sich das Material nicht.

Das Material wird mittels Ladefahrzeuge in die zu verfüllenden Hohlräume eingebracht. Dort erfährt es durch Schwerkraft und die Auflast der Lader im Fahrbetrieb bereits eine Verdichtung. Die sogenannte Firstbündigkeit, also den genauen Abschluss zwischen Material und Hohlraumdach, wird durch Schiebefahrzeuge sicher gestellt.

Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne des Atomgesetzes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide enthalten und deren Aktivität oder spezifische Aktivität im Zusammenhang mit der Kernenergie oder dem Strahlenschutz nach den Regelungen dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht außer Acht gelassen werden kann.

Die Aktivität oder spezifische Aktivität eines Stoffes kann außer Acht gelassen werden, wenn dieser nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung festgelegte Freigrenzen unterschreitet. Freigrenzen: Werte der Aktivität und spezifischen Aktivität radioaktiver Stoffe nach Strahlenschutzverordnung Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 3, bei deren Überschreitung Tätigkeiten mit diesen radioaktiven Stoffen der Überwachung nach dieser Verordnung unterliegen.

Die gefahrstoffrechtliche Einstufung richtet sich nach dem Chemikalienrecht. Die Grenzwerte für die Einstufung richten sich nach der CLP-Verordnung. Die CLP-Verordnung (Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Materialien mit Gefahrenstoffen) ist ein EU-Gesetz, welches die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen in der Europäischen Union bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum regelt. National wird die Einstufung nach der Gefahrstoffverordnung geregelt. Nach jeweiliger Einzelstoffbewertung werden die Reststoffe dem entsprechendem Gefährdungspotential eingestuft. Für den offenen Umgang mit den Materialien im Bergwerk 2000 werden alle Grenzwerte zur Arbeitssicherheit, die zu einer Kennzeichnungsplicht als Gefahrstoff führen würden, unterschritten. Dies bedeutet, zum Beispiel, dass Material im offenen Umgang im Bergwerk gemäß CLP-Verordnung max. 0,3 % Blei enthalten darf. Wie und von wem werden diese Stoffe kontrolliert? Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 13.

Wie wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter geschützt werden? Gefährdungsbeurteilungen werden für die Tätigkeiten und Arbeitsplätze der Mitarbeiter erstellt, in denen die technischen und persönlichen Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Es finden regelmäßige Messungen an den Arbeitsplätzen von einem Institut der Bergbauberufsgenossenschaft (stationär und personenbezogen) und zur Überwachung aller Grenzwerte statt.

Generell nimmt die Prognoseschärfe mit zunehmender Länge des Betrachtungszeitraumes ab. Dennoch liefern die erstellen Prognosemodelle verlässliche Informationen, um die Langzeitsicherheit nachzuweisen, weil folgende Aspekte berücksichtigt wurden:

- Annahme von konservativen Parametern und Lastannahmen, d.h. alle Ergebnisse haben ein „Sicherheitspolster“. Dies bedeutet z.B.:

– dass für Festigkeits-, Deformations- und Kriechparameter der Gesteinsformationen immer auf der sicheren Seite liegende Werte verwendet wurden

– Von der positiven Wirkung der mächtigen Barrierefesten sowie dem 3-dimensionalen Lastabtrag kein Kredit genommen wird In der Realität wird die Gebirgslast nicht nur über die Pfeiler zwischen den Kammern, sondern zusätzlich noch über die weitaus mächtigeren Barrierefesten innerhalb des Grubengebäudes abgetragen, die einzelne Grubenbereiche voneinander abgrenzen. Außerdem erfolgt noch ein großräumiger Lastabtrag über die unverritzen Ränder des Grubengebäudes (untertägige Hohlräume). Von diesen 3-dimensionalen und positiv auf die globale Standsicherheit wirkendenden Faktoren wird in den Simulationen kein Kredit genommen, d.h. damit wird die Konservativität weiter erhöht (weitere Sicherheitsreserve).

– dass das Kompaktionsverhalten des eingebrachten Versatzes konservativ betrachtet wurde und

– vom Verheilungsvermögen, insbesondere der Salzhorizonte, kein Kredit genommen wurde - Berücksichtigung von Langzeiterfahrungen aus zusätzlichen Quellen (natürliche Analoga, Langzeiterfahrungen aus anderen Salzbergwerken)

- Übertragung von im Labor ermittelten Gesteinskennwerten auf Gebirgskennwerte über eine Gebirgsklassifizierung (Berücksichtigung von Massstabseffekten)

- Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zum Langzeitverhalten von Gesteinsformationen (Auswertung internationaler wissenschaftlicher Literatur)

- Simulation basiert auf gesicherten physikalischen Gesetzmäßigkeiten (z.B. Abbildung der Kriechprozesse des Gebirges über primäre und sekundäre Kriechgesetze, Abbildung von potentiellen Versagenzuständen bzw. Plastifizierungen des Gebirges durch elasto-plastische Stoffgesetze, Abbildung des Versatzverhaltens durch spezielles Gesetz zur Abbildung volumetrischer Kompaktion)

Das verwendete Vorgehen stellt somit den aktuellen Stand der Technik auf höchstem Niveau dar.

Siehe Antwort zu Frage Nr. 3

Siehe dazu Antwort zur Frage Nr. 5, Abfälle aus Abfall- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie Abfälle aus Verbrennungsanlagen, Abfälle aus der Sanierung von Böden und Bauschutt, Stabilisierte und verfestigte Abfälle, Abfälle vom Gießen von Eisen, Aluminium und Stahl, Salze und Metalloxide.

Da es im Ausland keine dafür geeigneten umweltgerechten Entsorgungskapazitäten gibt. Seit über 25 Jahren gibt es eine erfolgreiche abfallrechtliche Kooperation zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz, in der Verbrennungskapazitäten in der Schweiz und Deponiekapazitäten in Baden-Württemberg zum Wohle beider Länder genutzt werden.

Überwiegend stammen die Reststoffe aus dem süddeutschen Raum, wie aus Baden-Württemberg und Bayern. Anlieferungen kommen auch aus dem nahen europäischen Ausland, wie z. B. Schweiz, Österreich, Frankreich und Italien.

Ja, seit 1987 betreibt die SWS die Untertagedeponie Heilbronn.

Bei der Entladung werden von jeder Anlieferung Proben genommen. Neben der Sichtkontrolle werden bei Auffälligkeiten (z.B. Farbe, Geruch, Konsistenz) Eingangsanalysen durchgeführt. Die Proben werden aufbewahrt und dienen als Rückstellprobe und zur Dokumentation. Umfangreichere Kontrollanalysen werden in regelmäßigen Abständen nach behördlicher Vorgabe durchgeführt. Viele Stoffe wie zum Beispiel Filterstäube aus Abfallverbrennungsanlagen werden halbjährlich nach dieser Vorgabe in externen, akkreditierten Laboren analysiert.

Ja, da jeder einzelne Reststoffstrom nach Herkunft durch das Genehmigungs- und Nachweisverfahren bekannt ist. Bei der Eingangskontrolle wird auch die Herkunft des Reststoffes kontrolliert. Handelt es sich um ein freigemessenes Material, so würde dieser Reststoff nicht angenommen.

Die Anlieferung von Versatzstoffen erfolgt lose in Silos, Sattelkippern oder Mulden. Diese sollen beim Transport abgedeckt sein entsprechend dem Transportrecht und der jeweiligen Konsistenz. Die Verantwortung dafür trägt das Transportunternhemen, die entsprechende Überwachung unterliegt der Erzeugerbehörde.

Der technische Ablauf von Befüllung über Transport und Einbau unter Tage erfordert hohe Qualität an die Integrität und Sicherheit der Big Bags. Bei der Befüllung der Big Bags müssen diese den Kräften beim Befüllvorgang selbst standhalten (es dürfen z. B. keine Nähte reißen). Danach dienen die Big Bags dem sicheren Transport und der Bereitstellung vor der Schachtförderung. Beim Einbauvorgang selbst wird der Big Bag an den Schlaufen aufgenommen, die der Belastung dabei ebenfalls standhalten müssen, um die Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter zu gewährleisten.

Alle erstellten untertägigen Hohlräume werden im Zuge des Salzabbaus genau vermessen und in ein spezielles Kartenwerk, das markscheiderische Risswerk, eingetragen. Dies gilt auch für eine Verfüllung von Kammern nach dem Abbau, für die das Datum des Einbringens von Versatzmaterial sowie die Materialbezeichnung und die Menge dokumentiert werden. Die Risswerke werden in der Markscheiderei des Bergwerkes und bei der Bergaufsichtsbehörde archiviert. Diese Daten müssen für die Ewigkeit archiviert und gepflegt werden. Es muss eine dauerhafte Anpassung an den Stand der digitalen Technik durchgeführt werden.

Das gibt es bereits. Über dem Bergwerk Heilbronn wird seit Mitte der 1980-er Jahre alle 4 Jahre ein Feinnivellement an der Tagesoberfläche durchgeführt.

In der Regel werden solche Messungen durchgeführt, bis keine relevanten Bodenbewegungen messtechnisch mehr nachweisbar sind.

Auch dafür gibt es Gefährdungsbeurteilungen und daraus resultierende Betriebsanweisungen zum sicheren Umgang bei derartigen Vorfällen. Sollte es bei der Entladung der Reststoffe zum Austritt kommen, so werden diese unter Berücksichtigung der arbeitssicherheitlichen und umweltschutzrechtlichen Belange wieder aufgenommen und der Anlage zurückgeführt. Alle Entladeeinrichtungen sind mit Gefahrstoffsaugern ausgestattet. Dem Personal steht geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung.

Die Laufzeit der Verfüllung ist abhängig von verschiedenen Variablen. Das ist die jährliche Menge des Versatzstoffes, sowie die verfügbare Menge der für die Verfüllung technisch notwendigen Aufbereitungsrückstände, welche wiederum von der jährlichen Gewinnungsmenge abhängt. Wir gehen davon aus, das im Jahre 2050 die größten Bereiche des Bergwerkes 2000 verfüllt sein werden. Darüber hinaus werden dann aber noch Bereich offen sein, die weiterhin als Infrastruktur für die angrenzenden Gewinnungsbereiche außerhalb des Bergwerkes 2000 genutzt werden müssen. Diese Bereiche können erst nach Beendigung des Salzabbaus verfüllt werden. Siehe auch Antwort zu Frage 9.

Nicht sofort. Es müsste dann ein anderer Entsorgungsweg gefunden bzw. einer der vorhandenen Schächte dafür genehmigt und umgebaut werden.

Das Bergwerk unterliegt einer betrieblichen Eigenüberwachung, in dessen Rahmen regelmäßige Kontrollen zum untertägigen Verformungsverhalten des umgebenden Salzgesteins und entsprechende Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Damit kann für die gesamte Betriephase des Bergwerks Sicherheit gewährleistet werden.

Die Tagesboberfläche wird über den Bereich des Bergwerks hinaus in Abständen von 4 Jahren vermessen und auf Senkungsverhalten untersucht. Alle bis dato gesammelten Ergebnisse und Bewertungen bestätigen einen relativ geringfügigen und typischen Senkungsverlauf, auch ohne Verfüllung. Erst bei sehr langfristiger Betrachtung (> 1.100 Jahre) sind Schadensbilder zu erwarten, etwa durch den Verbruch der tragenden Festen, die zu erheblichen Senkungen der Tagesoberfläche und Schäden an der grundwasserstauenden Barriereschicht im Gebirge führen. Durch die Versatzmaßnahme hingegen bleiben die Festen intakt, die Barriereschicht bleibt geschützt. Zudem werden die Senkungen der Tagesoberfläche auf ein sehr geringes Maß von ca. 1,4 m in 10.000 Jahren reduziert.

Eine Vorverdichtung des eingebrachten Materials erfolgt über Schwerkraft und die Gewichtbelastung während der Befahrung mit den Ladefahrzeugen, sowie beim firstbündigen Aufschieben mit entsprechenden Fahrzeugen. Nach firstbündigem Versatz erfolgt eine weitere Verdichtung durch die sich langsam senkenden Dachschichten des Gebirges.

Alle Kammern werden im Zuge des Vorhabens firstbündig verfüllt.

Es wurden und werden bei allen Kartierungen immer alle begehbaren Kammern und Strecken kartiert.

Auch in früheren Jahren wurde sorgfältig und sicher abgebaut. Die Abbauschemata waren von Aufsichtsbehörden genehmigt worden. Die statische Sicherheit des Kammer-Festen-Systems des gesamten Bergwerks wird jährlich in betrieblicher Eigenüberwachung als auch durch externe Sachverständige überwacht. Es ist kein Risiko zu besorgen, weder in alten noch in neuen Bergwerksteilen.

Nein, Big Bags lösen sich nicht auf (siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 15).

Für den Fall möglicher, aber in der Existenz des Unternehmens noch nie vorgekommener Wasserzutritte über die Schächte (z.B. bei extremen Neckarhochwasser) besteht ein Notfallkonzept, u.a. werden Sandsäcke vorrätig gehalten, um bei Bedarf Dammwerke um die Schachtöffnung herum zu errichten.

Wassereinbrüche aus dem Gebirge können für die bestehenden Auffahrungen der Grube Heilbronn auf gutachterlicher Basis ausgeschlossen werden. Theoretisch denkbar sind daher nur Wassereinbrüche in zukünftig aufzufahrenden Revieren, z.B eventuell dort, wo alte, nicht-kartierte und wassergefüllte Erkundungsbohrlöcher angefahren werden. Derartige Wasserzutritte können vollständig beherrscht und saniert werden.

Neue Gewinnungsreviere werden basierend auf langjähriger Erfahrung und aktuellen wissenschaftlichen Sicherheitskonzepten dimensioniert, so dass größere Schadensereignisse, die ein Zutreten schwer beherrschbarer Wassermengen ermöglichen würden, ausgeschlossen werden können. Auch für diesen höchst unwahrscheinlichen Fall von nicht-sanierbaren Wasserzutritten liegen Notfallkonzepte vor. Diese sehen vor, dass die zukünftig aufzufahrenden Gewinnungsreviere durch Sicherheitsfesten von abgebauten Hohlräumen (insbesondere dem Ablagerungsbereich) abgetrennt sind, welche nur an wenigen Zugängen geöffnet sind. Diese Zugänge liegen oberhalb des üblichen Höhenniveaus des Bergwerks und bieten dadurch bereits ein Hemmnis gegen Wasserzuläufe. Im Falle eines unkontrollierbaren Zutritts extrem hoher Wassermengen können in kurzer Zeit vorläufige Streckenbaudämme in die Zugänge eingebaut werden. Die benötigten Materialien werden dazu jederzeit im Bergwerk vorrätig gehalten. Im Anschluss an das vorläufige Verschließen werden die Zugänge durch Verschlussbauwerke nach Vorgabe eines gutachterlichen Konzeptes permanent wasserdicht versiegelt.

Siehe Antwort zu Frage Nr. 3

Die Auswirkungen vom untertägigen Rohstoffabbau auf die Tagesoberfläche sind Deformationen (Senkungen, Schiefstellungen, Zerrungen, Pressungen). Die Deformationen werden seit Mitte der 1980-er Jahre überwacht. Die jährliche Senkungsrate beträgt wenige mm. Über die Jahre bildet sich eine augenscheinlich nicht erkennbare Senkungsmulde mit sehr flachen Flanken aus. Weiterhin werden im Bereich des Bohr- und Sprengrevieres die Sprengungen vor allem durch Sprenggeräusche an die Tagesoberfläche übertragen. Die sehr geringen Sprengerschütterungen werden messtechnisch überwacht.

Der Schutz des Grundwassers wird durch die Verfüllung der Hohlräume nach dem Steinsalzabbau gewährleistet. Dadurch bleibt die Integrität der Barriereschicht (Obere Sulfatschichten) auch nach dem wasserdichten Verschluss der Schächte dauerhaft erhalten. Somit kommt es nicht zu einem Kontakt zwischen Grundwasser und Versatzmaterial.

Für bergbaubedingte Schäden an der Tagesoberfläche (Bergschäden) haftet der Bergbauunternehmer, die Südwestdeutsche Salzwerke AG.

Die geschaffenen Hohlräume schließen sich allmählich unter Gebirgsdruck, dies bedeutet dass sich Firsten (Dach der Hohlräume) senken und Sohlen (Boden der Hohlräume) heben können. Solche Deformationen breiten sich – mit abnehmender Stärke – über das Deckgebirge bis an die Oberfläche aus. Potentiell bestehen daher prinzipiell folgende Gefahren:

- Nicht akzeptable Bodenbewegungen an der Erdoberfläche (unzulässige Schiefstellungen, Setzungen, Pressungen, Zerrungen)

- Verletzung der Integrität des Deckgebirges durch Rissbildung und damit Möglichkeit des Austausches von Fluiden zwischen verschiedenen Horizonten bis hin zur Erdoberfläche

- Induzierte Seismizität (dynamische Bruchereignisse mit Schädigungen der Barriereschichten und/oder unzumutbaren Erschütterungen an der Erdoberfläche)

Die Langzeitwirkung des Versatzes besteht nun darin, dass die untertägigen Konvergenzen (d.h. Volumenverkleinerung der Hohlräume durch Stauchung der Festen sowie Firstsenkungen und Sohlhebungen) und potentielle Bruchprozesse (Bruch der Festen) minimiert bzw. ausgeschlossen werden. Dies wiederum führt zu einer Minimierung der Deformationen (Setzungen, Schiefstellungen, Zerrungen, Pressungen) an der Erdoberfläche und schützt die geologische Barriere vor unzulässigen Deformationen (Erhalt der Integrität des Deckgebirges). Damit wird gewährleistet, dass die Biosphäre inkl. aller Grundwasserleiter dauerhaft von der Einwirkung der partiell im Versatz enthaltenen Schadstoffe geschützt ist.

Es werden die überwiegend Reststoffe im Versatz verwertet und ein geringer Teil in der Untertagedeponie beseitigt.

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 22. Die Entsorgungskapazitäten sind nicht vorhanden. Nicht jedes Land verfügt über eine Untertagedeponie bzw. ein Versatzbergwerk im Salzgestein.

Siehe auch Antworten auf Fragen 41 und 42.

Die Entladung der Silo-LKWs und –Bahnwaggons von gefährlichen Abfällen erfolgt in geschlossenen Entladehallen. Die pneumatische Entladung erfolgt in geschlossenen Systemen mit Filteranlagen.

Die Konditionierungsanlagen in Kochendorf verfügen über verschiedene stationäre und mobile Messeinrichtungen. Die Messberichte werden regelmäßig an die Bergbehörde übermittelt.

Ein Einbruch der Barriereschicht würde sich massiv auf das Fließregime in den darüberliegenden Grundwasserstockwerken auswirken. Damit dies nicht geschieht, soll das Bergwerk nach dem Steinsalzabbau vollständig versetzt werden. Siehe auch Antwort Frage 46.

Siehe auch Antwort Frage 41.

Das Bergwerk Friedrichshall in Jagstfeld hatte in den Anfangsjahren ab 1859 das Steinsalz im sogenannten Örterbau gewonnen. Bei diesem Abbauverfahren wurden in regelmäßigen Abständen Festen aus Salz stehen gelassen. Die Breite der Festen war in Friedrichshall im Verhältnis zu den Abbauhohlräumen allerdings zu gering bemessen. Aus den Folgejahren sind zunehmende Schäden an Festen im alten Örterbaufeld dokumentiert. Bereits während der Betriebszeit hatte man daher entsprechende Konsequenzen gezogen: Ab 1876 ging man zu einem Kammer-Festen Bau mit deutlich größerem Stützflächenanteil über und begann darüber hinaus ab 1889 mit der Verfüllung (Versatz) der besonders geschä¬digten Altbereiche. Bevor der Versatz jedoch flächige Wirkung entfalten konnte, kam es im September 1895 zum Versagen der am stärksten beanspruchten Festen. Das Nachbrechen der Deckschichten führte zum Wassereinbruch und zur Aufgabe der Grube.

Diese Problematik konnte man in mehreren alten Salzbergwerken in Deutschland (z.B. im Südharz-Revier, im Werra-Revier oder auch im Saale-Unstrut-Revier) beobachten. Nachrechnungen haben gezeigt, dass stets die Unterdimensionierung Ursache für Einbrüche und Wasserzutritte war.

Der Steinsalzabbau des Bergwerks Heilbronn weist im angewandten modernen Schema von Kammern und Festen einen erheblich höheren Stützflächenanteil auf. Die durchgeführten Berechnungen belegen dies und zeigen, dass die Hohlräume noch ca. 1.100 Jahre ohne Versatz standsicher sind. Gleichzeitig ist die Integrität der Barriereschichten zum Grundwasser für diesen Zeitraum gewährleistet. Parallelen zum Wassereinbruch in das Salzbergwerk Friedrichshall in Jagstfeld bestehen daher nicht.

Bei Reststoffen oder Abfällen wird im Gesetz unterschieden zwischen sogenannten „gefährlichen Abfällen“ und „nicht gefährlichen Abfällen“. Die Einstufung erfolgt nach jeweiligem Gefährdungspotenzial für Umwelt und Gesundheit. Bei den „gefährlichen Abfällen“ sieht das Gesetz weiterreichende Überwachungs- und Dokumentationspflichten vor. Diese Pflichten sind bereits vor Anlieferung, während des Transports und bei der Übernahme beim Entsorger durchzuführen. Bei der Anlieferung erfolgt die Annahmekontrolle, die Zuweisung zur vorgesehenen Entsorgungseinrichtung und notwendige Dokumentation. Es werden gefährliche und nicht gefährliche Abfälle in den Rezepturen für die Verfüllung eingesetzt.

Das Bergwerk wird nach der Schließung nicht absaufen. Damit es nicht absaufen kann, wird es vollständig versetzt und die Schächte werden wasserdicht verschlossen. Siehe auch Antwort Frage 46.

Die Barriereschichten (Oberen Sulfatschichten) sind im Raum Heilbronn recht gut untersucht. Da die Schichtenfolge nicht übertage ausstreicht, ist sie aus Bohrungen und den Schachtbauwerken bekannt. Aufgrund der homogenen Bedingungen in einem flachen ebenen Ablagerungsraum, ist die 40-50m mächtige Schichtfolge großflächig sehr gleichmäßig ausgebildet. Folglich sind die einzelnen Schichten über größere Distanzen miteinander korrelierbar. Dadurch ist es möglich von bekannten Aufschlüssen und den dort gewonnenen Untersuchungsergebnissen in Analogie auf die geologischen Verhältnisse in den dazwischenliegenden Gebieten zu schließen. Untersucht wurden unter anderem Schichtaufbau, Wasserzuflüsse, tektonische Störungen und Grad der Vergipsung. Des Weiteren wurden im Labor geophysikalische und geomechanische Untersuchungen (Druckversuche, Kriechverhalten etc.) an Bohrkernen durchgeführt, die in eine Modellierung zum Nachweis der Langzeitsicherheit mit einflossen. Sämtliche Untersuchungsergebnisse bestätigen nach aktuellem Kenntnisstand die Integrität der Barriereschicht.

Prinzipiell bieten wir die Möglichkeit der Bahnanlieferung unseren Anlieferern an. Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 1.

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 1.

Damit rechnen wir nicht.

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 15.

Die Gemeinden Heilbronn, Bad Friedrichshall, Leingarten und Heilbronn sowie die Heilbronner Bezirksbeiräte von Biberach und Kirchhausen wurden bereits im Zuge der Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung von der SWS über das Vorhaben informiert.

An einem bergrechtlichen Betriebsplanverfahren, wie es für die Verfüllung des Bergwerks 2000 durchgeführt wird, werden Gemeinden, die als Planungsträger berührt sind, am Zulassungsverfahren beteiligt. Die Gemeinden erhalten die Antragsunterlagen übersandt und haben Gelegenheit zu einer Stellungnahme

Bei der Beantwortung der Fragen aus der Dialogveranstaltung wurde darauf geachtet, dass diese durch dieselben Experten erfolgt, welche die entsprechenden Gutachten bzw. Erläuterungsberichte für die Antragsunterlagen erarbeiten. Somit können die Ergebnisse der im Rahmen der Dialogveranstaltung gesammelten Fragen sowie vorgebrachte Anregungen und Bedenken im Zuge der Antragstellung direkt von den fachlich zuständigen Bearbeitern umgesetzt werden. Über diese fachspezifische Zuordnung der Einzelpunkte hinaus wurden alle Fragen und die zugehörigen Antworten auch von der Projektleitung der SWS im Hinblick auf eine ggf. erforderliche Umsetzung im Zuge der Antragstellung ausgewertet.

Für die Bewertung und Prüfung möglicher Entsorgungswege eines Abfalls, sind zuerst der jeweilige Abfallerzeuger und dessen Aufsichtsbehörde verantwortlich. –> siehe Präsentation Termin 06.10.2018

Die Klassifizierung eines Abfalls erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und seinen Verordnungen, wie z. B. der Abfallverzeichnisverordnung (AVV).

Die Überwachung der Versatztätigkeiten wird auch nach der Vollverfüllung einer Kammer unter Tage weitergeführt.

Nicht jeder einzelne Transport eines genehmigten Reststoffes muss noch einmal genehmigt werden, aber die Überwachungs- und Dokumentationspflichten wie bei Frage Nr. 25 und Nr. 58 beschrieben sind bei jeder Anlieferung und somit auch bei jedem Transport zu erfüllen.

Die zu genehmigende Menge ist vom Mengenaufkommen beim Abfallerzeuger abhängig. Diese ist bei jedem Abfallerzeuger anders. Eine einheitliche Menge ist nicht gegeben. Dies kann von wenigen Tonnen bis zu mehreren tausend Tonnen sein. Angefragte Reststoffe werden Einzelfallprüfung unterzogen und der Bergbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigungen sind zeitlich und mengenmäßig reglementiert.

Nach dem Abschluss der Verfüllung des Bergwerks 2000 bleiben noch wenige Strecken offen, die weiterhin als Infrastruktur für Gewinnungsbereiche außerhalb von Sicherheitsfesten um den zu verfüllenden Grubenteil benötigt werden. Unmittelbar vor dem endgültigen Verlassen des gesamten Bergwerkes werden die verbleibenden Strecken und die Durchörterungen der umlaufenden Sicherheitsfeste dauerhaft dicht verschlossen, so dass sich letztendlich ein vollständiger Einschluss der Versatzstoffe im Salzgestein ergibt. Die verfüllten Bereiche sind langzeitsicher.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens werden keine größeren Stoffkapazitäten beantragt.

Ja, mehrere; die Überwachungsbehörden von Abfallerzeuger und Abfallentsorger (siehe auch Präsentation vom 06.10.2018). Weiterhin werden auch Transporteure und Abfallaufbereiter durch zuständige Behörden kontrolliert.

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau ist durch Rechtsverordnung als zuständige verfahrensführende Bergbehörde vorgegeben. Vergleichbares gilt für die zu beteiligenden Fachbehörden. Die damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen der Behörden entfallen selbstverständlich nicht, wenn Land und Stadt Aktionäre oder sonstige Anteilseigner von Antragstellern sind. Die Behördenzuständigkeit gilt für alle Antragsteller gleichermaßen, unabhängig von der privatrechtlichen Eigentümerstruktur.

Behörden haben als Teil der öffentlichen Verwaltung bei Wahrnehmung der ihnen übertragenen Funktionen unabhängig von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Körperschaft dem Gemeinwohl zu dienen und sind an Recht und Gesetz gebunden. Daher sind sogar behördliche Doppelzuständigkeiten als Vorhabenträger auf der einen und Genehmigungsbehörde auf der anderen Seite, wie etwa im Bereich des Fernstraßenrechts und des Eisenbahnrechts, verfassungsrechtlich zulässig (BVerwG, NVwZ 2016, 1641 Rn. 36). Ebenso steht eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung des Staates an der Gesellschaft eines Vorhabenträgers der ordnungsgemäßen Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben der Zulassungsbehörden nicht entgegen.

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 5 und Nr. 71.

Dies ist unterschiedlich, in der Regel werden die Reststoffe zu Versatzbaustoffen in genehmigten Rezepturen aufbereitet, d.h. gemeinsam verarbeitet.

Das Ziel des Vorhabens ist es, die bergmännisch geschaffenen Hohlräume des Bergwerkes langzeitsicher zu machen, so dass daher der Antrag für den Versatz im Bergwerk 2000 nach Bergrecht erfolgen muss. Das Bergrecht schreibt weiterhin vor, dass Reststoffe als Verfüllmaterial u.a. baumechanische Eigenschaften aufweisen müssen, um sie verwenden zu können. Zusätzlich müssen Abfallstoffe für den Versatz dem Abfallrecht und dem Immissionsschutzgesetz genügen. Diese Belange werden ebenfalls im Zulassungsverfahren berücksichtigt.

Grundsätzlich handelt es sich um Abfallstoffe. Je nach Stoff können diese auch werthaltige Komponenten enthalten, wie z. B. Schlacken aus Abfallverbrennungsanlagen, die Eisen- und nicht Eisenmetalle enthalten, die vor der Einlagerung zurückgewonnen und stofflichem Recycling zurückgeführt werden.

Die Zahl der Arbeitsplätze bleibt im Rahmen dieses Verfahrens gleich. Durch das Verfahren werden die Arbeitsplätze im Entsorgungsbereich gesichert. Durch mehrjährige Planungszeiträume wird die Personalplanung sichergestellt.

Im Falle der Umsetzung des Projektes SuedLink im Bergwerk Heilbronn müssen die kabelführenden Trassen zunächst offen gehalten werden. Versatz wird hier erst im Anschluss an die Nutzungsdauer des Kabels eingebracht werden, was zeitlich und im Hinblick auf die Stabilität der Hohlräume unkritisch ist.

Die geplanten Versatzaktivitäten im sogenannten „Bergwerk 2000“ in Heilbronn haben keine Auswirkungen auf den Betrieb des Besucherbergwerks in Kochendorf

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz wird durch schriftliche Arbeitsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen und regelmäßige Mitarbeiterunterweisungen sichergestellt. Es werden technische und organisatorische Maßnahmen sowie auch entsprechende persönliche Schutzausrüstung als Werkzeuge genutzt, um die Mitarbeiter vor berufsbedingten Erkrankungen oder Unfällen zu schützen. Z.B. durch regelmäßige Messungen der Staubkonzentration.

Die Angemessenheit der Maßnahmen wird durch einen Sicherheitsingenieur, sowie Berufsgenossenschaften und Behörden überwacht. Unsere Mitarbeiter werden zudem regelmäßig von unser Betriebsärztin hinsichtlich möglicher Belastung untersucht.

Die SWS hat seit 2017 ein zertifiziertes Arbeitssicherheitsmanagement nach OHSAS eingeführt.

Die untertägige Verlegung des Kabels durch das Bergwerk wird derzeit als eine mögliche Variante geprüft. Eine abwägende Entscheidung seitens der Projektinhaber wird fühestens im Laufe 2019 getroffen werden. Siehe auch Antwort zu Frage Nr. 81.

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 23.

Siehe dazu auch Frage Nr. 73.

4 Gewinnungsbereiche sind im aktuellen Rahmenbetriebsplan bis Ende 2024 genehmigt: das Nordfeld östlich von Obereisesheim (Gemarkung Neckarsulm), das Nordwestfeld westlich von Biberach und nördlich von Kirchhausen (Gemarkung Heilbronn), das Südwestfeld nördlich von Leingarten (Gemarkungen Leingarten, Heilbronn) und das Südfeld im Bereich Frankenbach (Gemarkung Heilbronn).

Siehe dazu Antwort Frage Nr. 81 und 84.

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 79.

Der Salzmarkt wird aus heutiger Sicht keine größeren Mengenänderungen erfahren. Einzig der Auftausalzmarkt unterliegt witterungsbedingt jährlichen Schwankungen. Der Markt und seine Entwicklung werden regelmäßig überprüft.

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Umweltverwaltungsgesetz findet vor dem eigentlichen Verfahren statt. Vorgesehen ist eine Information und Beteiligung der Öffentlichkeit direkt durch den Vorhabenträger, nicht durch die später ggf. zuständigen Behörden, welche aus diesem Grund nicht beteiligt sind. Wenn das Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung veröffentlicht wird, soll darüber allerdings auch die später verfahrensführende Behörde informiert werden.

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist im Grunde genommen für umfangreichere Genehmigungsverfahren vorgesehen. Aufgrund des von verschiedenen Anwohnern und Trägern öffentlicher Belange geäußerten Interesses an der Thematik hat sich die SWS entschieden, das noch relativ neue Format der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung auch für das anstehende Vorhaben der Fortführung der Verfüllung der beim Salzabbau entstandenen Kammern durchzuführen. Dabei wurde die Dialogveranstaltung gewählt, um möglichst vielen Interessierten eine direkte Beteiligung in Kleingruppen zu ermöglichen. Die dezentral gesammelten Fragen werden zeitnah und individuell beantwortet. Hierbei geht es uns um den frühzeitigen, offenen und transparenten Dialog mit der Öffentlichkeit.

Nach unseren Marktanalysen tritt dieser Fall nicht ein.

Der eingebrachte Abfall dient als Versatzbaustoff und steht damit für eine Rückgewinnung nicht zur Verfügung.

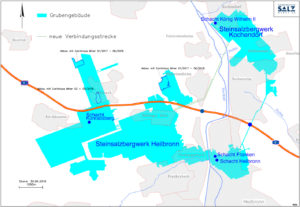

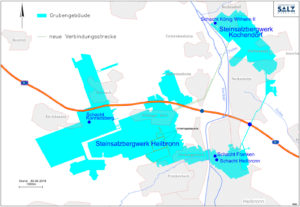

Das Bergwerk Heilbronn umfasst derzeit eine Fläche von ca. 16,6 km². Der für die Verfüllung genehmigte Bergwerksteil hat eine Fläche von ca. 8,8 km². Im Moment sind in ca. 1,5 km² die Kammern im Teilversatz verfüllt. Das heißt, dass in einer 10m hohen Kammer, die oberen 3 – 4m noch nicht mit Versatzmaterial verfüllt sind. Auf ca. 2,9 km² sind die Kammern bereits vollständig verfüllt.

Das Entsorgungsmaterial für die Deponie in Heilbronn wird als BigBag-Verpackungseinheit durch den Schacht Franken und untertägigen Transport per LKW zugeführt. Im Falle des geplanten Versatzvorhabens im Bergwerk 2000 hingegen wird das Schüttgutmaterial (wie bisher) durch den Schacht König Wilhelm II in Kochendorf auf speziellen Bandanalgen in die Versatzreviere zugeführt. Eine Vermischung beider Stoffmengen ist dadurch ausgeschlossen. Big Bags, die im Bergwerk 2000 versetzt werden sollen, werden vor dem Schachttransport nach unter Tage gesondert gekennzeichnet, so dass eine Verwechslung mit Material, das in der Untertagdeponie Heilbronn abeglagert werden soll, ausgeschlossen ist. Siehe dazu auch Antwort zu Frage 58.

Die Abfälle werden je nach Einstufung der Gefährlichkeit entsprechend transportiert. So werden beispielsweise Filterstäube aus Abfallverbrennungsanlagen im geschlossenen Silo-LKW oder Bahnwaggon transportiert. Andere gefährliche Abfälle werden verpackt im Big Bag, im Stahlblechfass oder in einer Stahlblechkiste angeliefert. Als ungefährlich eingestufte Abfälle können auch in abgedeckten Muldenfahrzeugen oder Sattelkippern angeliefert werden. Mit diesen Maßnahmen wird ein potentielles Verwehen von Abfällen während des Transports verhindert.

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 1.

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 1

Siehe dazu Antwort zu Frage Nr. 1.

Die Entsorgung von radioaktiven Abfällen ist nach der Verordnungs- und Genehmigungslage im Verbundbergwerk Heilbronn-Bad Friedrichshall verboten. Sogenannte „freigemessene Abfälle“, die aus der Überwachung des Atomgesetzes entlassen sind, dürften theoretisch im Salzbergwerk entsorgt werden. Bei diesen Abfällen hat sich das Unternehmen eine Selbstverpflichtung auferlegt, die „freigemessenen Abfälle“ auch weiterhin nicht zu nehmen. Siehe dazu auch Antwort Frage 17.

Im Vorfeld des anstehenden Genehmigungsverfahrens zur Fortführung der seit über 20 Jahren laufenden Verfüllung von ehemaligen Salzabbaukammern wurde durch die SWS AG im Sinne der Frage eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die hierzu gewählte Form der Dialogveranstaltung stellt in besonderem Maße die geforderte Transparenz her. Aufgrund der offenen Frage- und Diskussionsrunden bestanden vielfältige Möglichkeiten, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben bestehenden Fragen umfassend vorzubringen. Alle gestellten Fragen wurden schriftlich durch Experten beantwortet. Die Ergebnisse der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung sind auf der Internetseite salzwerke-dialog.de zu finden.

Siehe dazu Antwort Frage Nr. 5 und Präsentation Termin 06.10. 2018

Wir möchten die Öffentlichkeit informieren, und stellen die Methoden zur Verwertung dar. Mit dem Verfahren schaffen wir eine nachhaltige Sicherheit für das Bergwerk im Rahmen des Langzeitsicherheitsnachweises.

Im Zuge der Dialogveranstaltung wurde die Planung der SWS vorgestellt, die seit mehreren Jahrzehnten laufende Verfüllung der beim Salzabbau entstandenen Kammern fortzusetzen. Anlass des anstehenden Antrags ist der Abschluss eines Abbaufeldes, des Bergwerk 2000. Mit Ausnahme des neuen Einbauortes ergeben sich keine Änderungen der Vorgehensweise oder der Überwachung durch die zuständigen Behörden.

Siehe dazu Antwort zu Fragen 5 und 104.

Es gibt gleich mehrere gute Gründe, die für den Versatz der Hohlräume sprechen. An erster Stelle steht hier die Gewährleistung eines gleichen guten und sicheren Zustandes für heutige wie auch für zukünftige Generationen, zum Beispiel durch Minimierung der Senkungen. Ohne das Einbringen von Material in die Hohlräume kann der gute, sichere Zustand nicht mit hinreichender Sicherheit auf Dauer gewährleistet sein. Die Verwertung von Abfällen zu diesem Zweck ist nachhaltig im Sinne der Rohstoff- und Abfallwirtschaft. Zudem bietet die untertägige Einlagerung von Abfällen ein wesentlich höheres Schutzniveau als vergleichsweise übertägige Deponien.

Siehe Antworten zu Frage 13 und 18. Hier werden die unabhängigen Stellen genannt, die Kontrollen durchführen.

Siehe dazu Antworten zu Frage Nr. 1, 27 und 98.

Die bisher praktizierte Information der Standortgemeinden wird selbstverständlich fortgeführt. Darüber hinaus wird die SWS AG bei Bedarf weiterhin z.B. über die Presse oder den Internetauftritt www.salzwerke.de über relevante Vorhaben berichten. Umfassende Informationen bietet das Besucherbergwerk in Kochendorf, das regelmäßig zu den gegebenen Öffnungszeiten auch von Schulklassen besucht werden kann.